|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”伊賀上野城下” 案内 |

| |

| 【日本百名城 伊賀上野城の歴史】 |

|

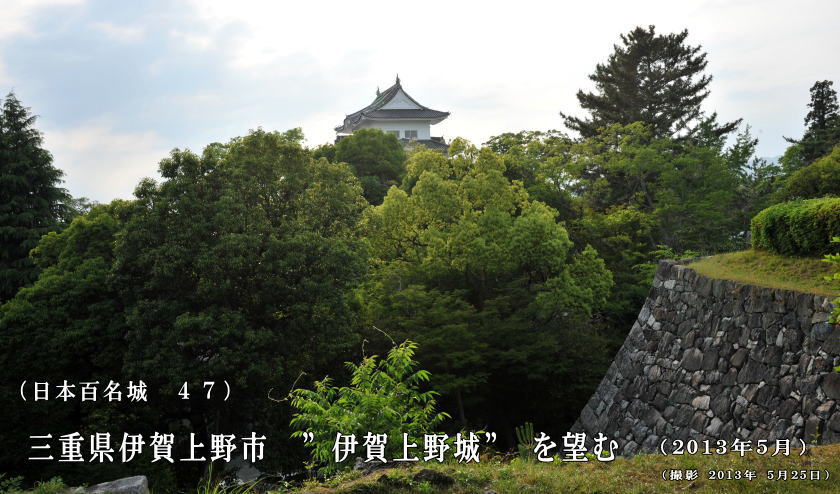

伊賀上野城は、徳川家康の命により、藤堂高虎が伊賀国に入国し改修した。大坂城への対抗と、大和国、紀伊国を抑えるため。慶長16年(1611年)正月より、伊賀上野城を大幅な改修に着手した。特に大坂方に対抗するために西方面の防御に力をそそいだ、高石垣の規模の大きさが物語っている。南側を大手とし、堀を深く、南に二ノ丸を構築した。天守の位置を西側に移動し、新規に5層天守を建設した。東西十三間、南北十一間、高さ五間の天守台を築いた。天守閣の建設は五人の大工棟梁の分担工事とし、互いを競わすなどされていたが、完成をひかえた慶長17年(1612年)9月2日、大嵐のため三層目が西南に吹き倒れ、その上に五層目が落ち天守は倒壊した。

1614年(慶長19年)、1615年(元和元年)大坂の役で徳川家康の勝利となり、豊臣氏の滅亡で堅固な城が必要なくなり天守は再建されなかった。本丸に櫓は建てられなかったが、外堀の土塁上には、二層櫓がニ棟、単層櫓が八棟、計十棟の櫓が建てられ、また長さ二十一間、両袖に七間の多聞櫓をつけた東大手門、西大手門も建てられた。藤堂高虎は大坂の役が終わった後、交通の便利がいい津城を本城とし、伊賀上野城を支城とした。

一国一城令で伊賀上野城は伊賀国の城として存続が認められると、弟の藤堂高清を城代とし、藤堂高清の死後は藤堂元則が城代となり、1825年(文政8年)藤堂高猷が最後の城主となるまで世襲した。 (ウィキペディアより)

|

|

| |

|

| ■ 伊賀上野城下、近鉄 上野市駅の風景です ■ |

|

|

| |

|

|

| 上野市駅前の風景です |

上野市駅前にあります 芭蕉翁像 です |

| |

【俳聖殿 国指定重要文化財(建造物) −現地案内板より−

松尾芭蕉の生誕三百年を記念して昭和十七年(1942)に建てられたもので、下層八角形平面、上層円形平面の木造重層で、屋根は上下層とも檜皮葺きである。

外観は、芭蕉の旅姿を建築に表そうとした建立の発意者川崎克氏の着想を、伊東忠太博士の指導により極めてまれにみる和風建築としてまとめたものである。

上層の屋根は、芭蕉の笠、その下部が顔を、下層の屋根は蓑と衣を着た姿で、堂は脚部に、廻廊の柱は杖と脚を表現する。堂内には、芭蕉の等身大伊賀焼の座像が安置されている。これは長谷川栄作氏の原像をもって川崎克氏が製作したものである。

(平成二十二年十二月二十四日指定)

伊賀市教育委員会

|

|

|

|

|

| 伊賀上野城から俳聖殿に続く道です |

俳聖殿への入口です。

茅葺の重厚感のある門です。 |

国指定重要文化財、俳聖殿を望む |

現地の案内板です。内容は上記のとおりです。 |

| |

| |

| |

|

|

|

| Yahoo!地図より |

Yahoo!地図より(■カーソルセットで写真表示) |

Yahoo!地図より(■カーソルセットで写真表示) |

|

| |

| |

| |

|

|

|

|

|

| 後 記 |

|

|

伊賀上野へは、若いころ出張で訪れたり、奈良へ車で出かけたりと近くまでは来ましたが、なかなかチャンスが無く訪れることはありませんでした。今回やっと登城することができました。伊賀上野城は日本一とうたわれた高石垣と昭和の時代個人で建設した天守に興味がありました。

高石垣は、まずは本丸から見てみました。安全柵などはなく、角度、高さは足元から切れたった崖のような感じでした。また濠から見た石垣はどっしりと威圧感があり美しさを備えた石垣で有りました。

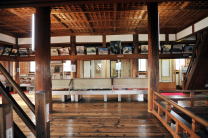

天守は木造の良さが出て、廊下、手すりなどの板張りがピカピカに磨かれ年季が入り、江戸の昔からある天守のような存在感が有りました。

今度は、秋とか季節を変えてきて見たいと思いました。 (2013/9/30)

|

|

| |

|

| 伊賀上野城の見事な石垣です |

| |