|

|

| 【 足利学校の裏門】 |

足利学校の門は、位置や名称が江戸時代に入って何回か変わっているようです。正門は、学校門で、江戸中期に中門と呼ばれていました。主に、日常使う門がこの裏門でした。

学校の裏に位置しないにもかかわらず、この門がなぜ裏門と呼ばれたか明らかではありません。間口八尺の築医門で、屋根が切妻造の茅葺です。両脇に目板瓦葺の屋根をかけた袖塀が付いています。発掘調査によって、砂利敷きの通路が門から主屋の玄関や脇玄関へと伸びている様子がわかりました。(宝暦年間の姿に復原) (現地案内板より)

|

|

|

|

| 宝暦年間の姿に復原された ”裏門” を望む |

|

|

|

|

| 足利学校入口の街並みの様子です |

”商店街”の様子です |

|

|

|

|

|

|

| 足利学校の堀です |

弊足利学校、正面入口です |

商店街にて |

裏門と方丈を望む |

|

|

|

|

|

|

| Yahoo!地図より |

■カーソルセットで航空写真の表示 |

■カーソルセットで航空写真の表示 |

|

|

|

|

| 後 記 |

|

足利学校については名前は知っていましたが歴史などほとんど知りませんでした。今回訪れて初めていろいろなこと(フランシスコ・ザビエルが「日本国中最も大にして、最も有名な坂東の大学」と世界に紹介など)を知ることができました。こういう人のため入場券が”足利学校入学証”になっているのかな思いました。

孔子の教えを中心に学問が進められ、中国の各地にある孔子廟を含め、孔子の偉大さをあらためて感じさせられました。

地元では、足利学校を世界遺産登録の活動をしておりました。日本の学校の始まりであり、実現できれば日本の学問に対する姿勢を世界に広めることが出来ると思いました。 (2012.08.19)

|

|

|

|

|

|

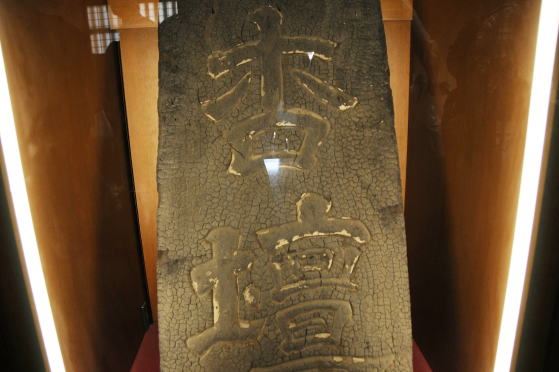

【扁額 「杏壇(きょうだん)】 天保14年(1843) 徳川治宝(はるとみ) 筆

扁額「杏壇」の二文字は紀伊従一位大納言徳川治宝(和歌山藩十代藩主)の筆によるもので、天保十四年五月二十四日に足利町の小林彦右衛門らによって寄進されました。この扁額は明治二十五年、足利町に起きた大火の折黒焦げとなってしまいました。現在の門に有る扁額はこれをもとに複製されたものです。

「杏壇」とは杏の木の多く生えている高台という意味で、孔子が弟子に教えを説いた場所をさすようになり、さらには広く学問・研究をする所を意味するようになりました。 (現地 説明文より)

|

|

|

|