| Top |

|

| Ver.4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

世界遺産を訪ねる・歩く |

|

|

| ( 日 本 古都奈良・吉野山 ) |

|

|

![[画像]](../../../../M_999_Buhin/910_Midashi/Na_210Dai01SyuG-90A.gif) |

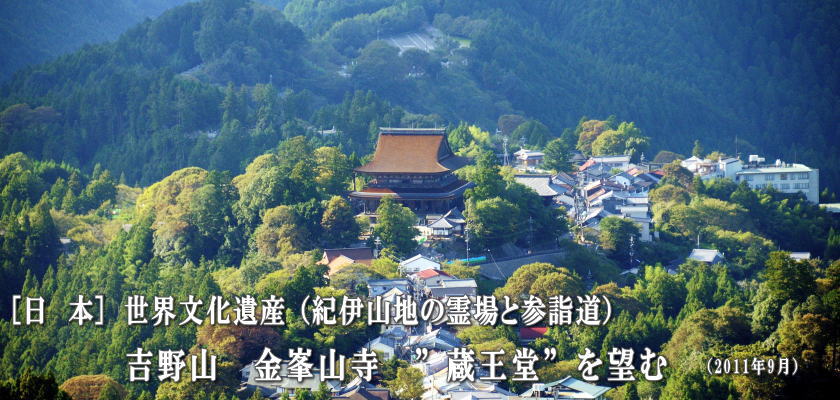

[日本-奈良・吉野山] No.8 世界文化遺産 吉野山 ”金峯山寺” に参拝する |

|

|

|

|

| (金峯山寺 蔵王堂を望む) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

吉野 ”金峯山寺” を訪れる |

|

|

|

|

|

|

|

|

金峯山寺(きんぷせんじ) |

|

紀伊山地の霊場と参詣道

世界文化遺産 (2004年) |

|

奈良県 吉野郡吉野町 |

|

(撮影 2011.09.23) |

|

|

|

金峯山寺(きんぷせんじ)は、奈良県吉野郡吉野町にある金峰山修験本宗(修験道)の本山であります。本尊は蔵王権現、開基(創立者)は役小角(えんのおづぬ)と伝えられています。

金峰山寺の本堂は国宝の蔵王堂、左右26m、高さ28mの巨大な建物です。室町時代に再建されていていますが、東大寺の大仏殿の次に大きい木造古建築物です。

金峯山寺の所在する吉野山は、古来桜の名所として知られ、南北朝時代には南朝の中心地でもあった。「金峯山」とは、単独の峰の呼称ではなく、吉野山(奈良県吉野郡吉野町)と、その南方二十数キロの大峯山系に位置する山上ヶ岳(奈良県吉野郡天川村)を含む山岳霊場を包括した名称とのことです。 (ウィキペディアより) |

| (Size : 1,222KB) |

|

金峯山寺、蔵王堂を望む |

金峯山寺、銅の鳥居(かねのとりい)を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

金峯山寺 ”銅鳥居(かねのとりい)” |

|

|

|

|

|

|

|

|

【重要文化財 銅鳥居】

銅鳥居と書いて「かねのとりい」と読みます。聖地への入口、俗界と聖地の境界を象徴する建造物であります。吉野から大峯山(山上ヶ岳)までの修行道には発心門、修行門、等覚門、妙覚門という、悟りへの4つの段階を象徴した門が設定されています。そのうちの「発心門」にあたるのがこの鳥居です。鳥居の柱が蓮台の上に立っているのは、神仏習合の名残りであり、東大寺大仏を鋳造した際の余りの銅で造ったという伝承がありますが、現存するものは室町時代の再興したものであります。 (ウィキペディアより) |

|

|

|

| 銅鳥居、正面から望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 銅鳥居後方からの姿です |

”銅鳥居” 世界遺産登録の案内板です |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

国宝 金峯山寺 ”仁王門” |

|

|

【国宝 仁王門】

仁王門は本堂(蔵王堂)の北側に位置する入母屋造、本瓦葺きの二重門(二重門とは2階建て門で、1階と2階の境目にも屋根の出をつくるものを指す)です。軒先に吊るしていた風鐸(ふうたく)の銘から室町時代の康正2年(1456年)の再興とわかります。本堂が南を正面とするのに対し、仁王門は北を正面とし、互いに背を向けるように建っている。これは、熊野から吉野へ(南から北へ)向かう巡礼者と吉野から熊野へ(北から南へ)向かう巡礼者の双方に配慮したためといわれています。

(ウィキペディアより) |

|

|

|

|

|

|

| 国宝 金峯山寺仁王門のアップです |

|

|

|

|

|

| 入口:左側の仁王像 |

入口正面 |

入口:右側の仁王像 |

|

|

|

|

| 仁王門正面の様子です |

仁王門後方からの様子です |

|

|

|

|

|

|

|

国宝 金峯山寺 ”蔵王堂” を望む(1) |

|

|

|

| ■ 国宝蔵王堂を正面から望む、木道建築に圧倒される存在感が伝わってくる ■ |

|

|

|

|

|

国宝 金峯山寺 ”蔵王堂” を望む(2) |

|

|

|

|

| ■ 国宝蔵王堂を正面より望む ■ |

|

|

|

|

|

| 金峯山寺王蔵王堂正面入口の様子です |

”蔵王堂” 世界遺産登録の案内板です |

|

|

|

|

|

|

国宝 金峯山寺 ”蔵王堂” を望む(3) |

|

|

現在の蔵王堂は豊臣家の寄進で再興されたものです。扉金具の銘から天正19年(1592年)の建立とわかります。屋根は入母屋造檜皮葺き。2階建てのように見えますが構造的には「一重裳階(もこし)付き」であります。

高さは34メートル、奥行、幅ともに36メートル。木造の古建築としては東大寺大仏殿に次ぐ規模をもつといわれる豪壮な建築です。内部の柱には、原木の曲がりを残した自然木に近い柱が使われていることが特色で、ツツジ、チャンチン、梨などと称される柱が用いられています。内陣には巨大な厨子があり、本尊として3体の巨大な蔵王権現像(秘仏)を安置しています。 (ウィキペディアより) |

|

|

|

|

|

|

| ■ 国宝蔵王堂の全景です ■ |

|

| |

|

|

|

| 蔵王堂、正面左側の様子 |

蔵王堂、正面廊下の様子 |

蔵王堂、正面右側の様子 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

吉野山 ”金峯山寺” 案内 |

|

|

|

|

|

【金峯山寺の本尊】

金峯山寺は役行者(えんのぎょうじゃ)が創立した修験道の根本寺院とされていますが、役行者自体が半ば伝説化された人物のため、金峯山寺草創の正確な事情、時期、創立当初どのような寺院であったかなどについてはよくわかっていないとのことです。

金峯山寺の本尊は蔵王権現です。蔵王権現は仏教の仏とも神道の神ともつかない、独特の尊格であります。金峯山寺の本尊は3体の蔵王権現で、その像容は、火焔を背負い、頭髪は逆立ち、目を吊り上げ、口を大きく開いて忿怒の相を表し、片足を高く上げて虚空を踏むものである。インドや中国起源ではない、日本独自の尊像であり、密教彫像などの影響を受けて、日本で独自に創造されたものと考えられます。修験道の伝承では、蔵王権現は役行者が金峯山での修行の際に感得した(祈りによって出現させた)ものとされています。 (ウィキペディアより) |

|

|

|

| ■ 金峯山寺の境内にある、吉野朝宮址碑(右)と南朝妙法殿を望む(正面) ■ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 蔵王堂より、観音堂(左)、愛染堂(右)を望む |

威徳天満宮を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 金峯山寺蔵王堂を望む |

金峯山寺仁王門入口 |

金峯山寺 蔵王堂にて |

観音堂(左)、愛染堂(右)を望む |

|

|

|

|

|

|

| Yahoo!地図より |

Yahoo!地図より(■カーソルセットで写真表示) |

Yahoo!地図より(■カーソルセットで写真表示) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 後 記 |

|

駐車場を出てしばらく歩くと、金峯山寺の総門である黒門があります。黒門を通り、旅館、飲食店、みやげ物店などの並ぶ上り坂の参道を進むと、途中に銅鳥居(かねのとりい)があり、さらに進むと小高くなった所に仁王門があります。

仁王門の石段を登り、その先に蔵王堂(本堂)が建っています。

金峯山寺の境内に入り、蔵王堂を見上げた瞬間、一種異様な興奮を覚えました。この寺院の木造構造の圧倒的な存在感がふりそそぐ様な感じでありました。そしてこの高台によくもこのような物を造りあげたこと。地震・風雨に耐え今日までその姿を保っていることを考えずにはいられませんでした。

木造建築物としては、東大寺に次ぐ大きさとのこと、うなづける大きさであった。 (2011.11.30) |

|

|

|

Topへ

|

|

|

Home Home  Back Back |

|

| Copyright (c) e-aruki All Right Reserved by Xinku Yingxing 無断転載禁止 |

|

|

|

|

|

|