| Top |

|

| Ver.4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本の城に登る・歩く |

|

|

| ( 日 本 百 名 城 ) |

|

|

![[画像]](../../../M_999_Buhin/910_Midashi/Na_210Dai07SyuB0-90A.gif) |

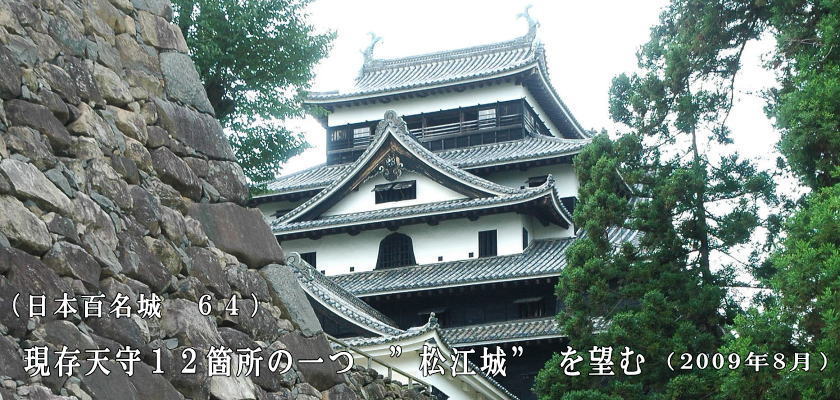

(日本百名城 No.64) ”松江城” を歩く |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出雲の中心松江藩 ”松江城” を歩く |

|

|

|

|

|

|

|

|

松江城 (まつえじょう) |

|

日本百名城 No.64 |

|

島根県松江市 |

|

(撮影 2009.08.09) |

|

|

|

| 松江城(まつえじょう)は島根県松江市殿町にある城です。別名・千鳥城。国の史跡に指定され、指定管理者制度に則り、NPO法人松江ツーリズム研究会が運営をしています。日本に12箇所しか現存しない、江戸時代以前建造の天守を有する城郭の一つであります(現存天守)。高さ30メートル、5層6階の天守は桃山様式の天守として築城当時のまま現存しており、国の重要文化財に指定されています。

(ウィキペディアより) |

| (Size 1,392KB) |

|

松江城天守より宍道湖を望む |

松江城天守を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

松江城 ”二の丸” を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

松江城は江戸時代、松江藩の藩庁として出雲地方の政治経済の中心となっていました。明治時代初頭の廃城令により存城処分(陸軍省所管)となったため、天守以外の建物はすべて払い下げられ撤去されました。

城跡は現在、松江城山公園として利用されています。江戸時代初期建造の天守を有する城跡は、山陰地方では松江城のみとなっています。 (ウィキペディアより) |

|

|

|

| 二の丸櫓を望む、左:南櫓、右:中櫓。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 松江城 内掘を望む |

松江城内掘を望む(駐車場からの風景) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

松江城 ”二の丸” を望む |

|

|

【松江城の築城】

松江城の築城工事は、慶長12年(1607)から足かけ五年を費やし慶長16年(1611)に南北560mの敷地に、周囲には幅20〜30mの内濠をめぐらし、築城された。

標高28.1mの頂上部に本丸を置き、荒神櫓をはじめ六か所の櫓とそれをつなぐ細長い多門がめぐらしている。天守は本丸の東北隅に築かれています。

|

|

|

|

|

|

|

| 二の丸の櫓は、平成13年に約125年ぶり(明治8年取壊し)に復元された。本太鼓を打って時刻を知らせる太鼓櫓(左側)と御貝足蔵と呼ばれた中櫓(右側)を望む。石垣の高さは13m。 |

|

|

|

| 馬溜(46m四方の平地)から大手門跡、太鼓櫓を望む |

二ノ門跡を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

現存天守 松江城の ”天守” を望む |

|

|

|

|

|

| 松江城 天守を正面より望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【牛蒡(ごぼう)積みの天守

天守の石積みは、牛蒡積みとなっている。石の大きな部分を内に、小さな面を表に出して、一見粗雑に見えるが、石組みにしてはもっとも頑丈な積み方である。なお勾配は力強い直線で中腹もくぼんでおらず、古い形式がみられる。 (松江城HPより) |

|

|

|

|

| 本丸一の門への入口を望む |

本丸一の門、正面から望む |

|

|

|

|

|

松江城 ”天守” からの眺望 |

|

|

|

|

| ■ 天守から宍道湖を望む ■ |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 天守からの眺望、本丸庭園を望む |

天守からの眺望 |

|

|

|

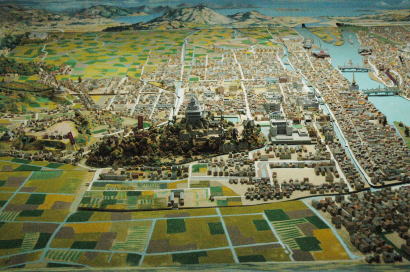

| 天守内部に設置されている模型です |

|

【天守の造り】

天守の階段は板の厚さ約10センチメートル、階段の幅1.6メートルで1階から4階の各階の間に設けてある。階段を引き上げたり、防火防腐のために桐を使ったもので他の城では見られない特殊なものである。

柱は、肥え松の一本の柱の外側に、板を揃えて寄せ合わせ、これを金輪で締めて太い柱が作られている。この寄木柱の方が、普通の柱より力学的に強く、吉晴の苦心の作である。 (松江城のみどころHPより)

|

|

|

| 【現存天守11箇所のうちの一つ :天守の内部は磨きぬかれた木造の美しさが冴え渡る】 |

|

|

|

|

| 天守への入口です(内側より) |

階段は防火防腐の為に桐を使い、板の厚さは約10cm、幅は1.6mとのことです。1階から4階まで取り付けてあり、階段を引上げる事が出来るとのことです。 |

柱は肥え松の一本の柱の外側に、板を揃えて寄せ合わせて、これを金輪で締め付けて太い柱にしています |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 天守第五層大棟の東西にとりつけられてあった”鯱”です |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 天守最上階からの展望 |

|

|

|

|

松江城 ”天守” を望む |

|

|

【松江城の天守】

松江城の天守は外観4重内部5階地下の穴倉1階、天守の南に地下1階を持つ平屋の付櫓を付ける。外観は重箱造の二重櫓の上に3階建ての櫓を載せたようなもので3重目の南北面に入母屋屋根の出窓をつけている。意匠は下見板張りで桃山文化様式である。1・2階平面は東西12間に南北10間あり、高さは、本丸地上より約30メートル(天守台上よりは22.4メートル)ある。2階に1階屋根を貫くかたちで開口した石落が8箇所あることを特徴としている。地下の井戸は城郭建築では唯一の現存例である。最上階は内部に取り込まれた廻縁高欄があり、雨戸を取り付けている。 (ウィキペディアより)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大手門跡から天守を望む |

天守裏側から望む |

|

|

|

|

| 大手門跡(左側)を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”松江城” 案内 |

|

|

|

|

|

【松江城の復元工事】

松江城の復元工事は、1960年(昭和35年)に本丸一ノ門と南多聞の一部が復元され、1994年(平成6年)に三の丸と二の丸を結ぶ廊下門と二の丸下段の北惣門橋が復元されました。二の丸の建造物として、2000年(平成12年)2月に南櫓と塀の一部(40メートル)、2001年(平成13年)2月には中櫓・太鼓櫓と塀の一部(87メートル)が、それぞれ復元され現在に至っております。 (ウィキペディアより)

|

|

|

|

| 中櫓(左側)と太鼓櫓(右側)を望む (■カーソルセットで”松江城案内図”が表示されます) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本丸北側より、天守を望む |

本丸北側の石垣 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| 南櫓を望む |

三の門跡です |

一の門への石段です |

天守入口にて |

本丸北側へ |

松江城天守を望む |

|

|

|

|

|

|

| Yahoo!地図より |

■カーソルセットで航空写真を表示します。 |

■カーソルセットで航空写真を表示します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 後 記 |

|

松江城は、現存する天守12城のなかで、古さは6番目(1611年建築)とのことです。天守の外観はさっぱりとしており、とても1611年建築とは思えない容姿でした。天守内に入るとその歴史の重さを感じ、かいま見ることができました。使いこまれ黒光りする階段、廊下、昔の武士もここをとおり、武具訓練に励んでいたかと思えば不思議な感じがしました。そんなことを感じながら天守を鑑賞しました。

また、松江城の天守には「箱便所」の案内板がありました。他の天守ではあまり見かけなかったので、天守での用足しはこのようにしていたのかと初めてしりました。

次回、松江城の見学は市街から遠望したいと思います。 (2012.06.07)

|

|

|

|

|

|

Topへ

|

|

|

Home Home  Back Back |

|

| Copyright (c) e-aruki All Right Reserved by Xinku Yingxing 無断転載禁止 |

|

|

|

|

|

|