| Top |

|

| Ver.4�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���{�̏�ɓo��E���� |

|

|

| �@�@�i�@���@�{�@�S�@���@��@�j |

|

|

![[�摜]](../../../M_999_Buhin/910_Midashi/Na_210Dai06SyuB0-90A.gif) |

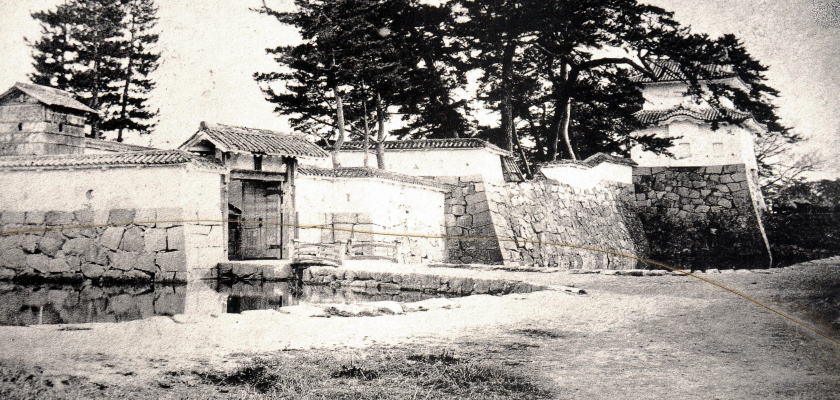

�@�i���{�S����@�m���D�U�O�j�@�@�@�h�ԕ��h�@����� |

|

|

|

|

| �@�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�d�B�h�ԕ��h�@����� |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�ԕ��@(���������傤�j |

|

�@���{�S����@�m���D�U�O |

|

�@���Ɍ��ԕ�s |

|

�@�i�B�e�@2009.09.20�j |

|

|

|

| �@�ԕ��i���������傤�j�͕��Ɍ��ԕ�s�ɂ���u���b���v�ŗL���ȏ�ŁA���̎j�Ղ���і����Ɏw�肳��Ă��܂��B�ʖ��E��������A����B��������O���ɏ���̌����͔j�p����Ί_�Ɩx�݂̂��c���Ă��܂����B���a�E�����ƘE�E��E���E�뉀���Č����ꂽ�B���݂��Ȃ���̊ے뉀���Č����ł��B

�i�E�B�L�y�f�B�A���j�@�@�@ |

| (Size: 1,240KB) |

|

�ԕ��̑����E��]�� |

�ԕ��V�����{�ېՂ�]�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�ԕ��@�h����h�@��]�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�ԕ��́A��쒷���̎w���ɂ���Čc�����N�i�P�U�S�W�j����P�R�N�̍Ό��������Ēz����܂����B�ԕ��́A�ߑ��s�j����ɒ������ό`�֊s���̊C�ݕ���ł��B�˂̉ƘV�ŌR�w�t�͂̋ߓ��������v���A���̂�����V�ۖ�Ռ��̓꒣�́A�����̒����ȌR�w�҂ł������R���f�s�̎肪������ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B

�@�ԕ��͌R�w�ɏ]���Ēz���ꂽ��ł���A���얋�{���n�܂��Ė�T�O�N��ɒz���ꂽ�ɂ��ւ�炸�A���̍\���͐�������ӎ����Ă���A���G�ɐ܂�Ȃ���Ί_�A�p�x���Ⴆ�鏔��ɓ���������܂��B�@�@�@�i�ԕ�ό�����HP���j |

|

|

|

| ����Ƒ����E��]�ށ@�i���J�[�\���Z�b�g�Őԕ��Ոē��}���\������܂��j |

|

|

|

|

|

|

|

|

| �ԕ��@�h����h��]�� |

�ԕ��@�h�����E�h��]�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�ԕ��@�h�{�ہh�ɂ� |

|

|

�y�ԕ��z

�@�ԕ��́A5���̐�쎁�ɂ͉ߓx�ɍL�s�ŁA���ꂪ���߂ɍ�����Ɋׂ����Ƃ̂��Ƃł��B5�w�V��̑��c���v�悳��܂��������{�ւ̉�����������ׂ̈����c���ꂸ�A�V���݂̂������Ɏc���Ă��܂��B

�@�s���𗬂�������㐅����~�݂��A����݂̂Ȃ炸�鉺�e�˂ɂ���������Ă����B���{�O��㐅���̈�ɐ������Ă��܂��B �@�@�i�E�B�L�y�f�B�A���j |

|

|

|

|

|

|

| �ԕ��A�{�ے뉀���{�ە\���]�ށ@�i���J�[�\���Z�b�g�Ŏ��ȑO�̖{�ۖ�i�����P�O�N��B�e�j���\������܂��j |

|

|

|

|

|

| �ԕ��@�h�{�ۖ�h��]�� |

�ԕ��@�h�V���h��]�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@���������@�h�ԕ��h |

|

|

|

|

|

| �@�ԕ��@�X�����]�ށ@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �X������A���邷�� |

�X����Ɩ{�ۂ̐Ί_ |

|

|

|

|

|

�@�ԕ��@���傩��{�ۖ�i�� |

|

|

|

|

| ���@��̊ۊO�x��]�ށ@�� |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ��Η��ꏕ���~�Ղ�]�� |

��Γ@�������]�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�ԕ��@�h������h��]�� |

|

|

| �@�ԕ��̏�n�͎O�����R�Ɉ͂܂�A���ɐ���A��͐��˓��C�ɖʂ��A������̓�ɂ���M���͑D���o����ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@���a�S�U�N�ɍ��j�Վw����A�����P�S�N�ɂ͖{�ے뉀�Ɠ�V�ے뉀�����̖����Ɏw�肳��A�������̏C���E�����͂������A�s�s�����Ƃ��Ă̐������i�ނȂǁA�ԕ�s�̃V���{���ɂӂ��킵����ՂƂ��đh�����܂��B

�@�@�@�@�i�ԕ�ό�����HP���j |

|

|

|

|

|

|

|

| ���@������i�����P�O�N�㍠�j�@�@�@�@���J�[�\���Z�b�g�Ō��݂̗l�q���\������܂����@�� |

|

| �@�@ |

|

|

|

|

| ���j�����ٕ��ʂ�]�� |

���k���E��Ɩ{�ۂ̐Ί_��]�ށ@�i�E�����{�ۖ�ɂȂ�܂��j |

|

|

|

|

|

|

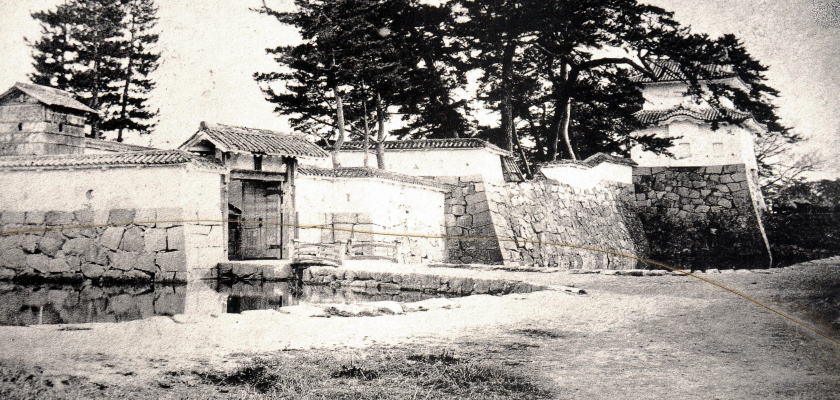

�y�����P�O�N�㍠�Ɏʂ��ꂽ������z

�@������͐ԕ��̝���i����߂āj�̖�Ƃ��č����P�傩��Ȃ�B���̋K�͂͊Ԍ���S���A���z�ʐϖ�P�U�D�T�u�ł������Ƃ����B������Ɠ����͓��e�`�i�����܂������j���Ȃ��A�吳�ʂɂ͍����S�D�T���̞e�`�Ί_�A����͊�i���j�ƂȂ�A����ւ͉E������i�H���Ƃ�B�e�`���ɂ͔ԏ��Ƒ��ۘE������A���̘E���牖����̎��ӂɉ��~���\����ˎm�ւ̍��}�����B

�@������̎ʐ^�́A�ʐ^���ɍ����̖�\�����A���[�ɂ͑��ۘE��������B�E���̌����͓�d�̋��E�ŁA��w�ڂɓ��j���t���̏o��������Ă���B���̋K�͂͊�ꕔ�œ����U�D�X���E��k��W�D�W���Ɠ`������B�@�@�@�i���n�ē���P���j |

|

|

|

|

|

|

|

�@�d�B�h�ԕ��h�@�ē� |

|

|

|

|

|

| �@�ԕ��́A��������O���ɏ���̌����͔j�p����Ί_�Ɩx�݂̂��c���Ă����B���a�������畽���ɂ����ĘE�E��E���E�뉀�����X�ɍČ�����A���݂���̊ے뉀�̍Č����i�߂��Ă���B�܂��A1928�N�i���a3�N�j����1981�N�i���a56�N�j�̊Ԃɂ́A�{�ۓ��ɐ��m�m�ٕ��̐ԕ䍂�Z�i�����ԕ䒆�w�j�̍Z�ɂ������Ă��܂����B���݁A�{�ۂɌ����͂Ȃ����A�����̌����̊Ԏ��������Œn�ʂɍČ����Ă���A���̋K�͂��炵�Ԃ�̈�[���M�����Ƃ��ł���B�@�@�@�@�i�E�B�L�y�f�B�A���j |

|

|

|

| JR�d�B�ԕ�w��]�ށ@�i�����ɂ́h�`���h�Ə�����Ă��܂��j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@���ԕ�̊X���ɂ���@�h���p����ˁh�ł�

���\�P�S�N�i�P�V�O�P�N�j�]�ˏ鏼�̘L���̐n���������l�̎g�҂��S�����������Đԕ�鉺�ɓ������A���̈�˂Ő������݈ꑧ�p���Őԕ����������Ɠ`�����Ă��܂��B�i���n�ē����j |

�@���Ԋx����]�ށi�R��Ɖ��̌����͖{���j |

|

|

|

|

| �@�@ |

|

|

|

|

|

|

| �ԕ�w�O����ʂ�̕��i�ł� |

����e������̕��i |

�ԕ��{�ۖ��]�� |

����t�߂���ԕ�w���ʂ̊X���݂̕��i�ł� |

�Ԋx���{����]�� |

�Ԋx���{���̓V��ɕ`����Ă���� |

|

|

|

|

|

|

| Yahoo!�n�}��� |

���J�[�\���Z�b�g�ōq��ʐ^��\�����܂��B |

���J�[�\���Z�b�g�ōq��ʐ^��\�����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ��@�L |

|

�@�d�B�ԕ��Ƃ����Ύl�\���m�̑ł�������v���o���܂��B���ƕM���ƘV�̑�Γ���������̂Ƃ���l�\���l�̉Ɨ������̕���́A���{�l�̐S�ɏĂ��t���Ă��܂��B���̕���̈�ԕ��ɍs���Ă܂���܂����B

�@JR�d�B�ԕ�w���~���ƁA����܂ł͐^�����Ȑ������ꂽ���������Ă��܂��B�C���߂��������h����Ȑ^�����ȂƂ���ɂ��邪����́h�Ƃ��������̏ꏊ�ł����B

�@���݁A��������ɔj�p���ꂽ������Ƃ̂��Ƃł��B�L��ȏ���ɂ͑����̋n���݂��܂����B����ǂ��܂łǂ���������Ă����̂��́A�傢�Ɋy���݂ȏ�ł��B

�܂��A��������ɎB�e���ꂽ��̎ʐ^���|�C���g�A�|�C���g�ɂ��蓖���̗l�q��A�z���邱�Ƃ��o���܂��B�����ƌ��݂Ƃ̑Δ䂪�ł��A�ǂ��ē��ł��Ǝv���܂����B�@�@�i�Q�O�P�P�D�O�U�D�P�S�j |

|

|

|

Top��

|

|

|

Home�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ Home�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ Back Back |

|

| Copyright (c) e-aruki All Right Reserved by Xinku Yingxing ���f�]�ڋ֎~ |

|

|

|

|

|

|