| Top |

|

| Ver.4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本の城に登る・歩く |

|

|

| ( 日 本 百 名 城 ) |

|

|

![[画像]](../../../M_999_Buhin/910_Midashi/Na_210Dai06SyuB0-90A.gif) |

(日本百名城 No.49) 浅井三姉妹の育った城 ”小谷城” に登る |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

浅井家3姉妹の生まれた ”小谷城” に登る |

|

|

|

|

|

|

|

|

小谷城 (おだにじょう) |

|

国の史跡

日本百名城 No.49 |

|

滋賀県長浜市 |

|

(撮影 2010.05.02) |

|

|

|

| 小谷城(おだにじょう)は、滋賀県長浜市湖北町伊部(旧・近江国浅井郡)にあった戦国時代の山城です。日本五大山城の一つに数えられ、標高約495m小谷山(伊部山)から南の尾根筋に築かれています。浅井長政とお市の方との悲劇の舞台として語られることが多い城でもあります。

(ウィキペディアより) |

| (Size: 1,660KB) |

|

小谷城全景(左端は大嶽城跡) |

小谷城本丸跡を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

五大山城 ”小谷城” を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 小谷城跡(右側)、大嶽城跡(左側)を望む (■カーソルセットで現地案内図が表示されます) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 小谷城へ登る、番所跡まではあと一息のところです。 |

小谷城入口付近全景です |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”小谷城” にて (1) |

|

|

【浅井家の最後】

1573年(天正元年)、信長は嫡男・織田信忠の手勢などを押さえに残して越前に攻め込んで朝倉氏を滅亡させたのち、8月26日には虎御前山に帰陣した。翌8月27日、羽柴秀吉の軍勢が清水谷の急傾斜から小谷城京極丸を急襲して陥落させ、本丸を守る長政と小丸を守る長政の父・久政を分断させることに成功した。さらにその日のうちに小丸を落城させ、久政は自害した。さらに次の日には本丸も落ち、長政は本丸の袖曲輪にある赤尾屋敷で自刃し、ここに浅井氏は滅亡した。

(ウィキペディアより) |

|

|

|

|

|

|

| 小谷城、大広間跡を望む |

【大広間跡、現地案内板より】

『別名「千畳敷」と呼ばれ長さ八十五m・幅約三十五mで前面に高さ約四mの石垣が積まれている大広間跡は、建物跡が検出されているほか、石組みの井戸跡や蔵跡が確認されている。』 |

|

|

|

|

| ”番所”跡です(現地看板より、『遠方からは見えず間道もここに集まる要所に位置する登城者の検問所である。北の下方には数段の削平地があり相当な規模である』) |

山王丸跡を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

小谷城 ”本丸跡” を望む |

|

|

|

|

|

| 本丸跡を望む(1) ※番所から本丸までは400mの距離がありました。 |

【本丸跡、現地案内板より】

『江戸時代中期の小谷城跡絵図に「天守共 鐘丸共」と記されており、鐘丸がその機能を表していると考えられる。構造については不明であるが、何層かの建物であったことが想定される。』 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本丸跡より、大広間跡を望む |

本丸跡を望む(2) |

|

|

|

| ■大石垣を望む。(大石垣は『小谷城でもっとも壮大な石垣である。比較的大きな石を用いた石垣で高さ約5mを測り、その規模は本丸を上回る。現在は崩壊しているが、東面に残る石垣に往時に姿を偲ぶことができる』(現地案内板より)) |

|

|

|

|

”小谷城”にて (2) |

|

|

|

|

| ■ 望笙峠より、琵琶湖を望む。 ■ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

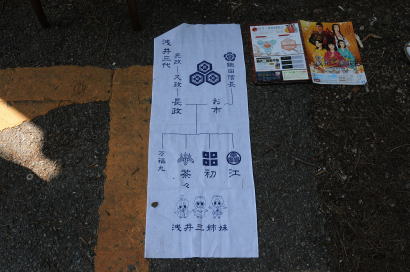

| 道端でボランテアの方が浅井家の説明をされていました |

NHK大河ドラマ ”江”ののぼりです。(後方は大嶽山です)

(■カーソルセットでのぼりが拡大されます) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”大嶽城”跡 を望む |

|

|

【小谷城跡の曲輪】

小谷山一帯の尾根筋や谷筋をそのまま活用した南北に長い山城で、築城当時は現在の本丸跡よりさらに北に位置する大嶽城付近に本丸があったと考えられている。久政、長政によって代々拡張が重ねられ現在の城郭になった。落城後長浜城の建築資材とするため小谷城は解体されてしまったが、山王丸付近に現存する大石垣をみる限り当時としては先進的で大規模な城であったと推察される。

城は多くの郭によって構成されており、本丸とその奥に続く中丸との間には深さ5〜10メートルほどの堀切があり主として南北2つの部分に分けることができる。これらの郭を守る形で武家屋敷跡が点在し、清水谷などの要所には重臣の屋敷が配置されていた。

。 (ウィキペディアより) |

|

|

|

|

|

|

| ■ 大嶽城址を望む ■ |

|

| |

|

|

|

|

|

| 大嶽山(大嶽城址)を望む |

大嶽城跡方面、月所丸方面分岐付近にて |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”小谷城” 案内 |

|

|

|

|

|

小谷城は戦国大名浅井氏の居城でありました。堅固な山城として知られていましたたが、元亀・天正の騒乱の中で4年間織田信長に攻められ落城しました。その後、北近江の拠点は長浜城に移されたために廃城となりました。

現在は土塁・曲輪などのほか、先駆的に取り入れられた石垣なども遺構として残っています。また、城跡全体が国の史跡に指定されています。 (ウィキペディアより) |

|

|

|

| 小谷城跡を望む。後方は伊吹山です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■福寿丸跡を望む

(現地案内板より 『小谷城の本丸などの主要遺構と違い土塁を高く築き複雑な構造になっている。元亀三年(一七五七)八月朝倉義景が加勢に来た時に築いたと考えられる』) |

■山崎丸跡を望む

(現地案内板より 『元亀三年(一五七二)七月朝倉義景は浅井長政に加勢するため一万五千の兵を率いて一条谷を出陣し八月二日には最前線の知善院尾(山崎丸)に布陣し虎御前山城の織田信長と対峙した。山崎丸はそのに際築かれたと考えられる』) |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| 大石垣です |

小谷城への入口です |

登り始めてすぐにある曲輪”出丸跡”です |

”金吾丸”跡です |

”御茶屋”跡です |

”御馬屋”跡です |

|

|

|

|

|

|

| 馬洗池を望む |

首据岩 |

京極丸跡を望む |

小丸跡を望む |

浅井家供養碑 |

清水神社 |

|

|

|

|

|

|

|

| Google!地図より |

■カーソルセットで航空写真を表示します。 |

■カーソルセットで航空写真を表示します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 後 記 |

|

小谷城は日本五大山城の一つなっています。駐車場より、歩き始めて「番所→本丸→山王丸→大嶽城跡→山崎丸→清水神社→駐車場」の戻るまで3時間ほどのハイキングでありました。小谷城のある小谷山(伊部山)は標高約495m、さすが山城であることを痛感させられました。これが本当のお城に登るということか。

小谷城は廃城となり、資材は長浜城建築に使用されたことにより、遺構がほとんど無い状態でした。各ポイントに立てられている案内板の説明が当時ををしのばせてくれていました。2011年のNHKの大河ドラマ{江(ごう)」、浅井三姉妹の物語が始まりに合わせて、地元では色々なPRを考えているとのことです。城内(山中)には、休憩場所、トイレ等が無いため観光地として女性客にはつらいのではと思いました。 (2011.04.05) |

|

|

|

Topへ

|

|

|

Home Home  Back Back |

|

| Copyrightc e-aruki All Right Reserved by Xinku Yingxing 無断転載禁止 |

|

|

|

|

|

|