| Top |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

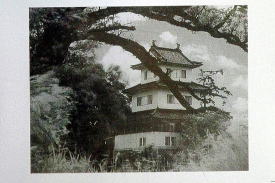

徳川水戸家の居城 ”水戸城” |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水戸城(みとじょう)は、現在の茨城県水戸市三の丸にあった城です。徳川御三家の一つ「水戸徳川家」の居城でありました。茨城県の指定史跡で、三の丸にある藩校・弘道館は国指定特別史跡となっています。 (ウィキペディアより) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 県立水戸一校内に移築された「水戸城薬医門」、右奥は校舎です |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| 徳川御三家 |

水戸城薬医門(入口から見る) |

|

| 水戸城は徳川御三家、徳川水戸家の居城であったにもかかわらず、尾張藩の名古屋城、紀州藩の和歌山城に比べるとかなり質素です。防衛上の重要性がなかったためか城郭と言うよりはむしろ政庁としての性格が強かったようである。 (ウィキペディアより) |

| |

|

|

|

|

|

| 水戸城薬医門(校舎から見る) |

水戸一校へ空堀を渡る橋 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

薬医門(茨城県指定有形文化財)は銅板葺に変更されたものの、現在は旧本丸にある茨城県立水戸第一高等学校の構内に移築されています。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水戸光圀公の ”水戸黄門神社” |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水戸の生んだ不朽の傑人「水戸黄門光圀」(義公)は初代水戸藩主頼房(徳川家康の第11子)の第3子で寛永5年(1628)6月10日家老三木仁兵衛之次の邸に生まれた。

母は谷氏(靖定夫人)といい義公生誕を前にこの屋敷に一粒の梅の実をまいた。義公生誕ととともに芽生え、成長とともに育ち、寛文7年(1667)義公40才の春ここに賞花の宴を催し「朽残る 老木の梅も此宿のはるにふたたびあそぶ嬉しき」と詠んだ。

歌に生母への思慕の情けがうかがわれる。(水戸黄門神社案内板より 水戸市教育委員会) |

|

|

|

|

|

「大日本史の編集」 |

|

水戸藩は、明治4年の廃藩置県まで、頼房の子孫が代々水戸藩主を務めて来た。歴代藩主の中でも、「大日本史」の編纂にあたった2代光圀(義公)と、藩校「弘道館」を創設した9代斉昭(烈公)は傑出した存在であり、数々の治績を残した。

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ここが昔城内で有ったとは思えない・・・ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 明治元年に焼失した水戸城 |

樹齢400年、城内にあった大シイ |

中門跡の案内板 |

| 幕末には水戸藩の藩論が分かれ、改革派の天狗党と保守派の諸生党の対立が起きた。1864年(元治元年)、遂に天狗党が筑波山で挙兵し天狗党の乱が起こった。この対立は明治維新まで続き、1868年(明治元年)には水戸城下で戦闘が行われ、弘道館に立て籠もる諸生党を天狗党が攻撃した。この際に城内の多くの建物が焼失した。 (ウィキペディアより) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 水戸城三階櫓跡 |

三階櫓跡の案内板 |

左案内板の拡大写真です |

| 水戸城は、徳川頼房が寛永2年(1625)に大整備を行った際、この二の丸に広い殿館に付属して三階の物見を南崖近くに建てた。はじめは質朴なものであったが、明和元年(1764)12月の火災で殿館とともに全焼し、ほどなく再建した時、屋根を瓦葺として天守閣らしく鯱を飾り三階櫓と呼んだ。明治5年(1872)の火災では残ったが、昭和20年(1945)8月の戦災で消失した。(右写真の案内板より) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

寂しさが漂う ”大手門跡” |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ■Zoom(水戸城跡案内板の表示) |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水戸城の始まり |

■Zoom(大手門の写真表示) |

水戸城は,那珂川と千波湖にはさまれた大地の東端に位置し、鎌倉時代の初め常陸大掾氏の一族馬場資幹が最東端に館を築いたのが始まりです。

15世紀前半には江戸氏が河和田城から進出して水戸城を取り付近を領した。6世紀末になると太田の佐竹義宣が勢力を強めて江戸氏を滅ぼし、城郭を西に拡大して市街を造りました。 |

| |

|

|

|

|

|

| |

大手橋1 |

大手橋2 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大手橋と藩校弘道館 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大手橋より藩校弘道館を望む |

|

|

水戸城の本丸 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水戸城の三の丸には藩校弘道館などがあります。本丸は主に倉庫として使用されていたとされています。本丸を中心として使用していたのは江戸氏の頃とされています。

水戸城には天守は建造されず、3重5階建ての御三階櫓がありました。明治の解体を免れましたが、太平洋戦争時の空襲で焼失し、以後再建されていません。城跡は二の丸・三の丸付近が整備されており、土塁・空堀が現存しています。(ウィキペディアより) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本丸空堀跡 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「大日本史編集乃地」の石碑(1) |

「大日本史編集乃地」の石碑(2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”水戸城” 案内 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水戸城は水戸市の中心部、水戸駅の北側に隣接する丘陵に築城された連郭式平山城であります。北部を流れる那珂川と南部に広がっていた千波湖を天然の堀としていました。本丸の西側に二の丸が配され、さらに東に三の丸が配され、それぞれが空堀で仕切られていました。また、城郭には石垣がなく、全て土塁と空堀で構成されていました。(ウィキペディアより))

|

|

|

|

| JR水戸駅前の水戸黄門様の像 |

|

|

|

|

|

|

| 水戸黄門様の街灯 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 水戸駅前の街灯 |

JR駅水戸 |

|

|

|

大手橋からの弘道館 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

後 記 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水戸といえば納豆に水戸黄門、偕楽園と思い浮かびますが、水戸城は出てこない、どうなっているのだろうか、仮にも徳川御三家の一つの居城である。しかし水戸城の話題はほとんど聞かない。そんな疑問を持ちながら今回初めて水戸城を訪れました。

現在の城跡は水戸市教育委員会の案内板がなければここが城跡とは気のつかない感じでした。他の県・市では城址公園として利用されているケースが多いが、水戸城は文教地区となっていました。城跡には水戸一高の他、水戸三高、水戸市立水戸第二中学校、水戸市立三の丸小学校、茨城大附属小・幼稚園が建っています。維新時代の混乱で大部分が焼失したとのことですが、これも藩校弘道館を造り、教育の大事さ・重要性を知っている水戸藩の考えを引きついているのかな〜と思いました。 (2009.3.7)

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Topへ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Back Back |

| Copyright (c) e-aruki Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁 (by

Xinku Yingxing) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|