| Top |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Ver 3.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本の歴史を訪ね歩く 日本の歴史を訪ね歩く |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| (撮影:2004年10月09日) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

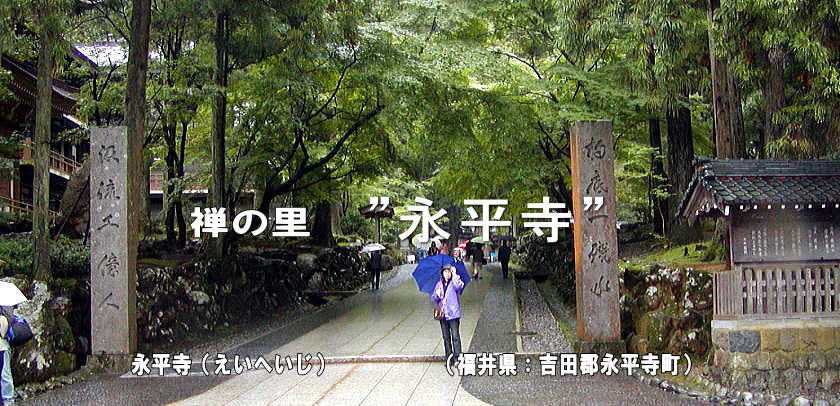

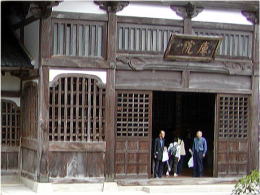

曹洞宗大本山 ”永平寺” |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

永平寺(えいへいじ)は、福井県吉田郡永平寺町にある曹洞宗大本山の寺院で、山号を吉祥山と称します。開山は道元、本尊は釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来の三世仏であり、總持寺とならんで日本曹洞宗の中心寺院(大本山)であります。(ウィキペディアより) |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

道元禅師によって開創 ”永平寺” |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

曹洞宗大本山永平寺は、今から約750年前の寛元2年(1244年)、道元禅師によって開創建された「日本曹洞宗」の第一道場で出家参禅の道場です。(永平寺町 旅ガイドHPより) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

お参りの心得 |

|

1 参拝にふさわしい服装で静かに左側

通行を願います。

1 酒に酔った人、他人に迷惑をかける

行為をなす者の参拝はお断りしま

す。

1 喫煙所(吉祥閣ロビー)以外は禁煙

です。

1 鐘、太鼓など鳴らし物には触れない

でください。

1 カメラを修行僧に向けないでくださ

い。ただし建物や風景は差し支えあ

りません。

1 参拝中、建物の外へは出ないでくだ

さい。

(曹洞宗大本山永平寺HPより) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

750年前開創の道場 ”永平寺” |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

永平寺の開祖道元禅師は、鎌倉時代の正治2年(1200)京都に誕生され、父は鎌倉幕府の左大臣久我道親、母は藤原基房の娘といわれています。

8歳で母の他界に逢い世の無常を観じて比延山横川に出家されました。 その後、京都の建仁寺に入られ、24歳の春、師明全とともに中国に渡り天童山の如浄禅師について修行し、悟りを開かれて釈迦牟尼仏より51代目の法灯を継ぎ、28歳のときに帰朝されました。帰朝後京都の建仁寺に入られ、その後宇治の興聖寺を開創されました。 (曹洞宗大本山永平寺HPより) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

曹洞宗第1道場 ”永平寺” |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

室町時代には天皇から「曹洞宗第1道場」の勅額を贈られ、日本の禅修行の場として歴史を刻んできました。境内は約10万坪(33万平米)広大な敷地には、山門・仏殿・法堂・僧堂・大庫院・浴室・東司などの 修行の中心となる「七堂伽藍」 など、70余棟の建物が、樹齢700年を越える老杉の巨木に囲まれながら

静かにたたずんでいます。 (永平寺町 旅ガイドHPより) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

道元禅師 |

|

御開山道元禅師が説き示された禅の仏法は脈々と相承護持され、今では全国に1万5千の末寺、檀信徒は800万人といわれております。 (曹洞宗大本山永平寺HPより)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200余名の修行僧が日夜修行の場 ”永平寺” |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

永平寺では200名の雲水たちによって、荘厳な雰囲気の中、 今も750年前に道元によって定められた厳しい作法に従って禅の修行が営まれています。

約750年の伝統を誇る永平寺は、四囲の老杉や谷川のせせらぎにも禅の奥深さが感じられ、訪れる人びとは、おのずと襟(えり)を正します。 (曹洞宗大本山永平寺HPより) |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大本山 ”永平寺” 案内 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大本山永平寺は、高祖道元禅師(こうそどうげんぜんじ)が1244(寛元2)年、傘松峰大仏寺(さんしょうほうだいぶつじ)をひらかれ、のちに吉祥山(きちじょうざん)永平寺と改められたのに始まります。

これは、お釈迦さまから正しく伝えられた仏道修行の根本道場であるという高い理想と、仏道が人びとの永遠の平和としあわせのもとであるという、深いお心によるものです。 (曹洞宗大本山永平寺HPより) |

|

| |

| |

|

| ■Zoom(現地案内板) |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

| Yahoo!地図より |

■Zoom |

■Zoom |

|

|

|

| |

| |

|

後 記 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

小さい頃、”ここはエライお坊さんが修業に行くとこで、お坊さんの大学みたいなところだよ” とお年寄り聞かされたことが有ります。その言葉により、参拝中は、ものすごく厳正さを感じました。

参拝にあたっては、参拝者は広間に集まり、お坊さんからのお話と参拝時の注意事項の説明が有りました。それから参拝となっています。

寺内は清掃が行きとどき、空気まで浄化されているような感じがしました。そんな中を参拝(見学)してまわりました。コケの生えた老杉、石物など、厳正さと静けさ、そして歴史の重さをひしひしと感じさせられました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Topへ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Back Back |

| Copyright (c) e-aruki Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁 (by

Xinku Yingxing) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|