| |

|||||

| |

|||||

|

|||||

| |

|||||

| |

|||||

|

|||||

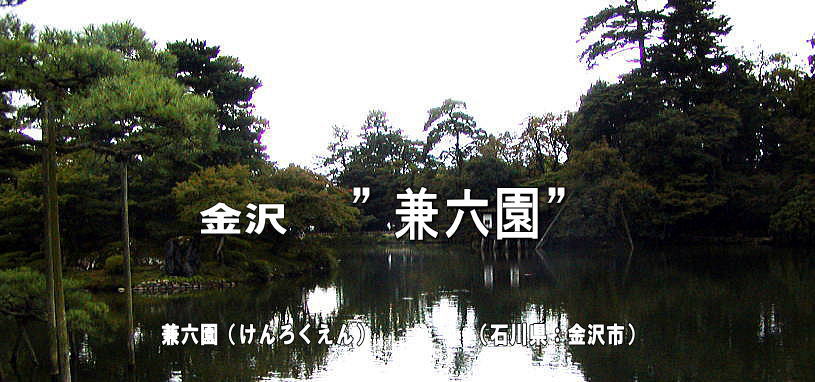

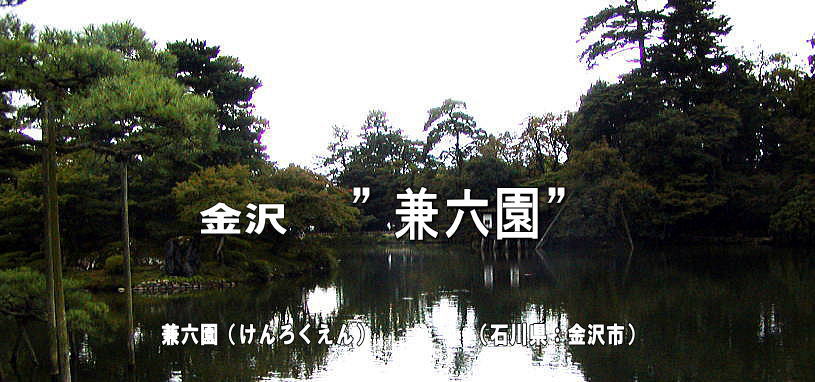

| No.1 | 日本三名園の一つ ”兼六園” (石川県:金沢市) | ||

|

兼六園(けんろくえん)は、石川県金沢市にある日本庭園です。広さ約3万坪、江戸時代を代表する池泉回遊式庭園としてその特徴をよく残しています。 |

|

|

| No.2 | 加賀藩の大名庭園 ”兼六園” | |||||

| 兼六園は江戸時代の代表的な大名庭園として、加賀歴代藩主により、長い歳月をかけて形づくられてきました。金沢市の中心部に位置し、四季折々の美しさを楽しめる庭園として、多くの県民や世界各国の観光客に親しまれています(石川県金沢城・兼六園管理事務所HPより) | ||||||

|

||||||

|

|

|

||||

| No.3 | 築山・林泉・廻遊式庭園の ”兼六園” | |||

|

兼六園は、「廻遊式」の要素を取り入れながら、様々な時代の庭園手法をも駆使して総合的につくられた庭です。廻遊式とは、寺の方丈や御殿の書院から見て楽しむ座観式の庭園ではなく、土地の広さを最大に活かして、庭のなかに大きな池を穿ち、築山(つきやま)を築き、御亭(おちん)や茶屋を点在させ、それらに立ち寄りながら全体を遊覧できる庭園です。いくつもの池と、それを結ぶ曲水があり、掘りあげた土で山を築き、多彩な樹木を植栽しているので、「築山・林泉・廻遊式庭園」とも言われています。(石川県金沢城・兼六園管理事務所HPより) |

||||

|

||||

| 松根上りの松(ねあがりのまつ) | ||||

| 何代もの加賀藩主により、長い年月をかけて形づくられてきた兼六園ですが、作庭における基本的な思想は一貫していたようです。その思想とは神仙思想。大きな池を穿って大海に見立て、そのなかに不老不死の神仙人が住むと言われる島を配します。藩主たちは、長寿と永劫の繁栄を庭園に投影したのです。最初の作庭者、5代藩主・綱紀(つなのり)は、瓢池に蓬莱(ほうらい)・方丈(ほうじょう)・瀛州(えいしゅう)の三神仙島を築きました。また、13代藩主・斉泰(なりやす)も、霞ヶ池に蓬莱島を浮かばせています。(石川県金沢城・兼六園管理事務所HPより) | ||||

|

|

|

||

|

|

|||

| 竜石 | ||||

|

||||

| No.5 | 兼六園は1676年「連池亭」から始まる | ||||||

|

|||||||

| 延宝4年(1676)、加賀藩5代藩主前田綱紀(つなのり)が金沢城に面する傾斜地に別荘を建て、その周辺を庭園にしました。これが現在の兼六園の礎であり、当時は「蓮池亭(れんちてい)」と呼ばれていました。しかし宝暦9年(1759)の大火で、蓮池庭のほとんどが消失してしまいました。安永3年(1774)11代藩主治脩(はるなが)は再建に着手し、まず翠滝(みどりたき)や夕顔亭を、安永5年(1776)には内橋亭を造り、整備を完了させました。 | |||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

| No.6 | 霞ヶ池と内橋亭 | ||||||

| 霞ヶ池(かすみがいけ)は、兼六園の中心部にある、約5800平方メートルの池です。眺める位置によって異なった様相を見せ、園内では一番大きい池です。カモやサギが羽を休め、鯉などの魚が泳ぐ姿は優雅です。池の中には蓬莱島という亀の形をした島が浮かびます。見どころがこの池の周辺に配されています。散策の際はこの池を中心に回るとよいと思います。 | |||||||

|

|||||||

| |

|||||

| Copyright (c) e-aruki Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁 (by Xinku Yingxing) | |||||