| Top | |||||||

| |||||||

| |

|||||||

|

|||||||

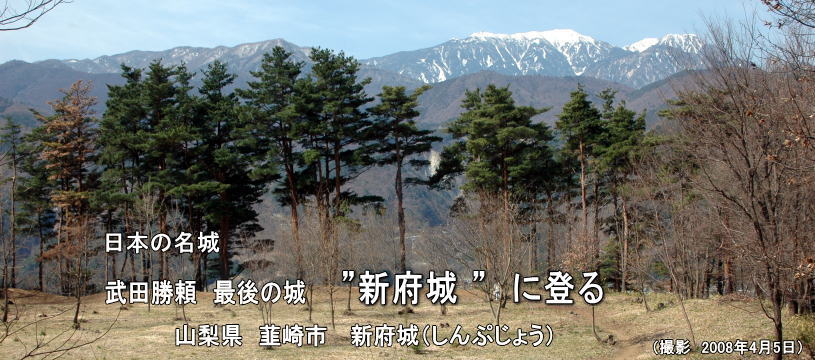

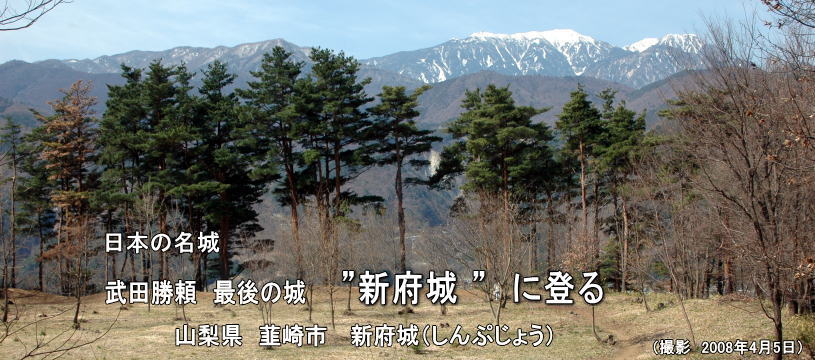

| 二の丸、南アルプスを望む | |||||||

| Top | |||||||

| |||||||

| |

|||||||

|

|||||||

| 二の丸、南アルプスを望む | |||||||

| No.1 | ”新府城” 国指定重要文化財(史跡) (山梨県 : 韮崎市) | ||

|

新府城(しんぷじょう)は、現在の山梨県韮崎市中田町にあった城です。1973年(昭和48年)には「新府城跡」として国の史跡に指定されております。保存のため公有地化され、本丸跡地には藤武稲荷神社が建立されています。(ウィキペディアより) |

|

|

| 武田勝頼公霊社と家臣の慰霊 | |||

| No.2 | 武田勝頼が築城した ”新府城” | ||

| 新府城は、天正9年(1581)に武田勝頼によって築城されました。城は未完成でしたが、同年の9月頃には友好諸国に築城が報じられ、12月24日に躑躅ケ崎館(武田氏館跡 山梨県甲府市)からの移転が行われました。しかし、天正10年3月3日、勝頼は織田軍侵攻を目前にして自ら城に火を放ち退去し、3月11日に田野(山梨県甲州市大和町)において、夫人と息子信勝ともに自害し、武田氏は滅亡してしまいます。(韮崎市教育委員会HPより) | |||

|

|||

| 本丸の広さは東西90m、南北120mとかなりの広さです | |||

|

|

|

|

|

| 道路標識 | 新府藤武神社 | |||

|

|

|

|

|

| No.3 | 標高524m、天然の要塞 ”新府城” | ||

| 新府城が立地する七里岩は、八ヶ岳の山体崩壊にともなう岩屑流が、西と東側を流れる釜無川と塩川の侵食によって形成された台地で、西側の断崖絶壁は韮崎から長野県の蔦木(諏訪郡富士見町)まで約30キロメートル続き、奇観を呈しています。

台地上には、100を超す「流れ山」と呼ばれる小高い丘・小山があり、新府城は七里岩台地南端の標高約524メートルの「西ノ森」と呼ばれた小山に築かれ、西側は釜無川をのぞむ急崖となっています。(韮崎市教育委員会HPより) |

|||

|

|

||

| 新府藤武神社 | |||

|

|

|

|

| No.4 | 武田家 最後の城 | ||

|

新府城は天正9年(1581)武田勝頼が迫り来る織田・徳川軍を迎撃する為に真田昌幸を普請奉行にして造った城であります。 |

|||

|

|||

| 武田勝頼公霊社と家臣の慰霊碑 | |||

|

武田氏最後の城。武田勝頼が築いた戦国時代末期の城郭跡で築城するも織田勢に攻められわずか68日で勝頼自らが火を放った悲運の城。釜無川を直下に見下ろす断崖の独立丘陵上に石垣を用いず、土塁と堀により築城されていた。(韮崎市観光協会HPより) |  |

||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

| 二の丸跡と南アルプス | 八ヶ岳連峰を望む | |||

| No.5 | 武田勝頼、自ら火を放った”非運の城” | ||

|

|||

| 武田勝頼公霊社と家臣の慰霊碑 | |||

| No.6 | ”新府城” の案内図 (新府城跡より八ヶ岳を望む) | |||

|

||||

|

新府城は土の切り盛りによって造成が行われ、山頂の本丸を中心に、西に二の丸、南に西三の丸・東三の丸の大きな郭が配され、北から東にかけての山裾には堀と土塁で防御された帯郭がめぐり、南端には大手桝形・丸馬出・三日月堀、北西端には搦手があり、全山にわたって諸施設が配置されていました。(韮崎市教育委員会HPより) |

||||

| |

|||||

| Copyright (c) e-aruki Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁 (by Xinku Yingxing) | |||||