|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

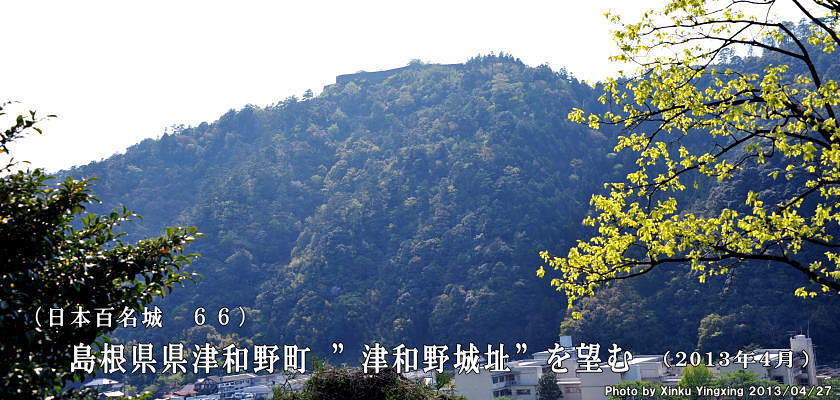

�@�������@�h�Øa���h�@�ē� |

| �@�@ |

| �y���{�S����@�Øa���z |

|

�@�y�@�j�Ձ@�Øa���@�@�|���n�ē��ł��|�@�z

�@����Ղ́A���߈�{����Ƃ����A�̂��O�{����Ɖ��߂��S���ł��L���̎R��Ղł���B�z��͍O���̍����̒n�̒n���Ƃ��āA���q���{�����C���ꂽ�g���O�͎痊�s�̉i�m�O�N�i�P�Q�X�T�j�Ɏn�܂��㗊���̐������N�i�P�R�Q�T�j�Ɋ��������Ɠ`���邪�A�܂����̍��ɂ͂��܂̂悤�ȍ\���ł͂Ȃ����낤�B�g�����͂��̒n�ŏ\�l�㑱�������A�c���ܔN�i�P�U�O�O�j�ւ����̖��ɂ�����A�ї����ɏ]���Đ��R�ɖ����������߁A�s��Ē��B�ֈڂ�A�����͗��Z�N�A���o�H�琬�������������B��莁�́A�]���̝������ɉ��߁A�k���ɏo�ېD���ۂ�z���Ȃǂ��ď�̍\���𐮂������A���̐�P�����ɂ���ĉ��Ղ���A���Ƃւ͌��a�O�N�i�P�U�P�V�j���B���삩��T�䏫�邪�ڕ����ꂽ�B

�@�T�䎁�͂��̒n�ŏ\��㑱���A�B��玜���i����݁j�Ɏ����Ė����ېV���}���邪�A���̊ԁA����l�N�i�P�U�V�U�j�̑�n�k�ɂ���ď�s�����Q�������߁A��������̌�l�x�ɂ킽���ďC�����Ă���B���������āA���܌���Ί_�̑啔���́A�ނ��낱�̎����̏C�z�ɐ�����̂ƌ���̂��Ó��ł��낤�B

�@�{�ۂ͊C���R�U�V���[�g���A�ߐ��̊G�}�ʂȂǂɂ��ƁA�{�ۂ𒆐S�ɏ��Z�A�E���\�l���������Ƃ��킩�邪�A�V��͒勝�O�N�i�P�U�W�U�j�A�����̂��߂ɏĎ����Ă���A���Ɍ����Ƃ��Ȃ������B���̑��̌������������N�i�P�W�V�S�j�ɂ͂��Ƃ��Ƃ���̂���A���ł͂����Ί_�Ƒ����̋ȗՂƂ��������ÂԂ������ƂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@���a�l�\�Z�N�㌎

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Øa�쒬����ψ���

|

|

| �@�@ |

|

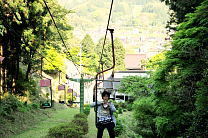

| ���@�Øa���ŏ㕔�A�O�\�ԑ���鉺��]�ށ@�� |

| �@�@�@ |

|

|

|

| �������A�Øa����]�� |

�������A�Øa����]�ށi�Y�[���A�b�v���܂����Ί_���]�߂܂��j |

| �@�@ |

|

| �Øa���o�R�������ł��B�o��̓��t�g�A���R�͂��̓��𗘗p���܂����B |

|

|

|

|

|

| ���ԏ�̗l�q�ł� |

���t�g����ɂ���ē��ł� |

���t�g�ŎR���������܂� |

�Øa���A���t�g����̗l�q�ł� |

| |

| �@�@ |

| �@�@ |

|

|

|

| Yahoo!�n�}��� |

Yahoo!�n�}���(���J�[�\���Z�b�g�Ŏʐ^�\���j |

Yahoo!�n�}���(���J�[�\���Z�b�g�Ŏʐ^�\���j |

|

| �@�@ |

| �@ |

| |

|

|

|

|

|

| ��@�@�@�L |

|

|

�@�����Øa��܂ł́A��1,000�q���̋���������܂��B�T���̘A�x�𗘗p���A�a�̒��A17���ԂقǎԂ𑖂点�Øa��̑咹���ɒ����܂����B�咹�����Øa���ƒØa��̒����A���ʎR��̒Øa��隬�̒��߂͎Ԃ̔�ꂪ��������̂ɂ͏[���Ȍi�F�ł����B

�@�Øa���ւ́A���Ԃ̓s���œo��̓��t�g�ŏオ��A�A��͓o�R���𗘗p���܂����B���R�Ɛςݏグ��ꂽ�R��̐Ί_�ɂ͈��|����܂����B�ӂ��Ƃ��^�ё����A�V���̐ɂ͏d��2t���镨������Ƃ����B�O�̊ۂ��猩���Ί_�A�O�\�ԑ�̑�������ꗧ�����Ί_�Ɗቺ�̊X���̕��i�ɂ͂����̑u�����������܂����B

�@�Øa���͓��{�L���̎R��A���鎞�͒������R�����������A�R�������R���݂ɕ����܂���Č������Ǝv���܂����B�@�@(2014/2/15)

|

|

|

|

|

| �Øa���A�O�̊ۂi�ށB���͐l���E�̐Ί_�A���ʂ͎O�̊ۂł� |

| �@�@ |

|

| �Øa���ō����A�L���h�O�\�ԑ�h�̑S�i�ł� |

| |