| Top |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Ver 3.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本の花の中を歩く 日本の花の中を歩く |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

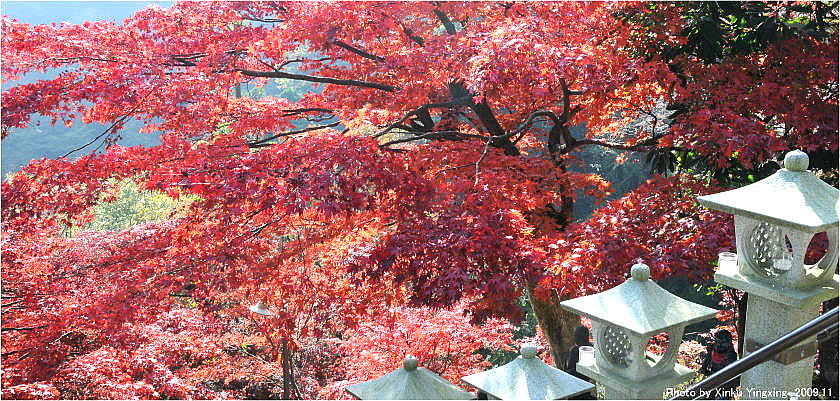

| (撮影:2009年11月21日) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

重要文化財保有 雨降山(あぶりさん) ”大山寺” |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大山寺(おおやまでら)は、神奈川県伊勢原市にある真言宗大覚寺派の寺院です。大山不動の通称で知られ、山号は雨降山(あぶりさん)。本尊は不動明王、開基(創立者)は良弁(ろうべん)と伝えられています。(ウィキペディアより) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| 「関東の三大不動」の一つ |

|

|

大山寺は、高幡山金剛寺、成田山新勝寺と共にしばしば「関東の三大不動」に数えられ、江戸期には江戸近郊の観光地として賑わい、落語にも「百人坊主」として題材に取り上げられるほど、広く一般に浸透していました。(ウィキペディアより)

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

弘法大師が住職として在籍した寺 ”大山寺” |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大山寺は、根寺伝では天平勝宝7年(755年)、東大寺初代別当(住職)の良弁(ろうべん)が聖武天皇の勅願寺として開創したという。その後も弘法大師が住職として在籍したことでも知られています。

明治初期の神仏分離で大山阿夫利神社下社の位置の本堂伽藍が破壊され、現在地に移設されています。 (ウィキペディアより)

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

もみじの名所 ”大山寺” |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”鉄造の仏像” の大山寺 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

天を覆うばかりのもみじ

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【鉄造不動明王二童子像(重要文化財)】

日本では鉄造の仏像は鎌倉時代を中心に制作されているが、鉄は銅に比べて衣文などの細部の鋳造がむずかしく、鋳造後の表面の仕上げも困難なため、優れた作品は比較的少ない。本作は、鎌倉時代の鉄仏のなかでも秀作の1つに数えられるものである。不動明王像に比べ、左右の二童子像は鋳型のずれが見られるなど、やや技法的に難がある。毎月8,18,28日にご開帳。

(ウィキペディアより)

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大山七不思議と弘法大師 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

弘法大師が大山寺第三世として当山に入り、数々の霊所が開かれました。大師が錫杖を立てると泉が湧いて井戸となり、また自らの爪で一夜にして岩塊に地蔵尊を謹刻して鎮魂となすなど、現在は大山七不思議と称される霊地信仰を確立しました。

また日本古来の信仰を大切にし、尊重すべきとのお大師様のおことばにより、山上の石尊権現を整備し、伽藍内に社殿を設けるなど神仏共存を心掛け手厚く神社を保護してきました。(大山寺HPより) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雨降山 ”大山寺” 案内 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大山寺は、「大山のお不動さん」として親しまれ、関東三十六不動の一番札所になっています。天平勝宝7(755)年、奈良東大寺の別当良弁僧正の開創とされます。本尊鉄造の不動明王、二童子像は国の重要文化財。徳川家光公は、宇都宮の吊天井の難を免れたのはこの不動明王の御加護だとし、深く帰依されたと言われ、春日局も訪れたことのある寺です。また、もみじ寺ともいわれています。 (0463TV HPより)

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

梵鐘 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Yahoo!地図より |

■Zoom |

■Zoom |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

後 記 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大山寺の”もみじまつり”が行なわれ、夜はライトアップをしている。ということで大山寺に出かけてきました。もみじのあまりの見事さにびっくりさせられました。大自然の中の紅葉は数多く見てきましたが ”もみじ”一点でここまでのスケールのものは自分の中では始めてです。

この地のもみじは将来成長したときにこういう形で見えることを考え、先人が植えたのでしょうか。ケーブル大山寺駅から歩いて5〜7分ほど、足の弱い方でも参観できる場所と思います。バス停〜ケーブル駅までが一番きついかもしれません。真紅の降り注ぐもみじをお勧めします。 (2009.11.21)

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Topへ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Back Back |

| Copyright (c) e-aruki Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁 (by

Xinku Yingxing) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|