|

|

| No.4 |

北アルプス ”穂高岳” 案内 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| 奥穂高岳は、古くは御幣岳または奥岳ともいわれ、その後、各峰全体を穂高岳と呼んでいました。各峰を前述のように分割して呼んだのは明治時代末期といわれています。それから考えると現在の穂高連峰の呼称が的を射ていよう。奥穂高岳は、文字通り連峰中どの峰からコースをとっても最奥であり、ボリュームも高さに比例して壮大である。 南の上高地側からの2コースの中で、片や前穂高を経由しなければ登れず、片や西穂高からだとジャンダルムという特異な姿の衛星峰の岩峰が立ちはだっかていて、なかなか近づけない山ともいえる。(信州山岳ガイドHPより) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 奥穂高山頂にて |

穂高山荘 |

|

|

|

|

|

|

穂高岳山荘は、奥穂高岳と涸沢岳(標高第8位、3,110m)の間にあり、「白出(しらだし)のコル」(2,996m)に位置します。岐阜県と長野県の県境であり、玄関(涸沢)側は長野県、裏(白出)側は岐阜県となっています。

|

|

| |

|

|

|

| Yahoo地図より |

|

Yahoo地図より |

| |

|

|

| |

| |

穂高岳は昔御幣岳ともいった。空高くそびえる岩峰が御幣の形に似ていたからである。また奥岳とも呼ばれた。人里から遠く離れた奥にあったからだろう。梓川ぞいににバスが通じて以来、人人はたやすく神河内(上高地)に入り、そこから穂高を仰ぐことができるようになったが、それ以前は徳本峠を越えねばならなかった。峠に立った時、不意にまなかいに現れる穂高の気高い岩峰群は、日本の山岳景観の最高のものとされていた。その不意打ちにおどろかない人はなかった。(「日本百名山」深田久弥著 55穂高岳より)

|

| |

| |

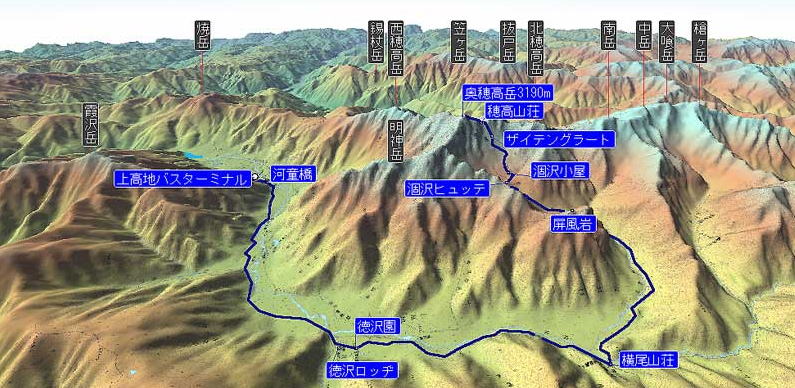

【行程】

上高地 → 徳沢園 → 横尾 → 涸沢 → 奥穂高岳山頂 → 穂高山荘(泊) → 涸沢

→ 横尾 → 徳沢園 → 上高地

|

| |

| |

| 秀山研 山データ ホームページより |

|

|

|