|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Ver 3.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本の山に登る・山を歩く 日本の山に登る・山を歩く |

|

|

|

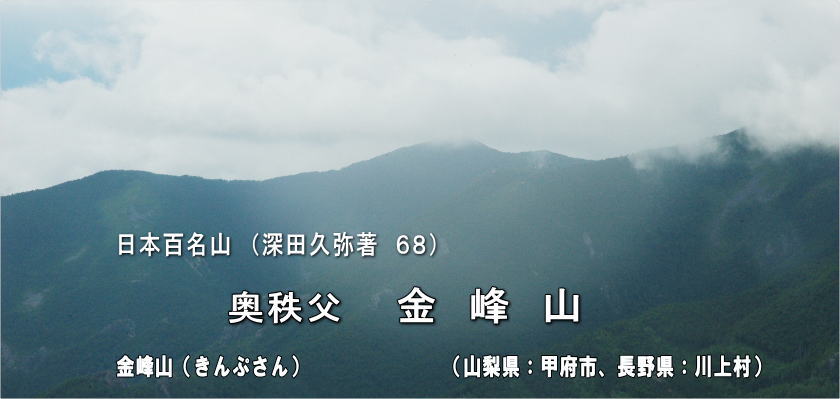

| 瑞牆山より金峰山を望む |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

巨大な岩塊 ”大日岩” を望む |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大日小屋手前から大日岩を望む |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大日岩にて |

大日小屋と飯盛山 |

大日岩真下より望む |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

登山道で見つけたお花(1) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 砂払いノ頭にて撮影 |

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

シャクナゲの群生 |

|

|

シャクナゲ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”金峰山” の山頂 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 山頂の巨石群 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

山頂にて |

|

|

| 山頂の標識 |

|

|

| |

| |

大日岩からの眺望 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

金峰山 ”五丈岩” |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

後 記 (1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

金峰山は、昔の山仲間の「マドンナが私は行ったことが有るの!」の一声で誰も行こうと言う人も無く、行きそびれていました。7月の連休を利用し行って来ました。

今回は、富士見平小屋キャンプ場をベースにし、朝テントを設営し、身軽にしてから金峰山までのピストンです。8時半キャンプ場出発。5分もしない内にシャワー並みの雨となる。予報では、午後3時頃から雨となっていましたが・・・・。幸い樹林帯の登山道のため、雨は気にならないため、どんどん進む。大日小屋の手前辺りで「大日岩」の巨大な岩峰が見えてくる。これを目指し急な登りを進む、シャクナゲの花が登山道に落ちているところがあり、見上げるたびに、木々の間に沢山の花が咲いている。嬉しいかぎりである。

大日岩は直下から眺めるとその巨大さが良くわかる。雨・風による侵食のためか、表面はつるつるに黒光して見える。それにしても巨大な岩である。

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

奥秩父 ”金峰山” 案内 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【日本百名山 深田久弥著 「68 金峰山」より】

われわれ山岳党の大先輩小暮理太郎氏に次のような言葉がある。

「金峰山は実に立派な山だ。独り秩父山脈の中にザン然頭角を抜いているばかりでなく、日本の山の中でも第二流を下る山ではない。世に男の中の男を称えて裸百貫と言う諺(ことわざ)があるが、金峰山も何処へ放り出しても百貫の貫禄を具えた山の中の山である。」

金峰山に対してこれ以上の賛辞はあるまい。私もそれに賛同する。秩父の最高点はこれより僅か数米高い奥千丈岳に譲るにしても、その山容の秀麗高雅な点では、やはり秩父山群の王者である。一般に奥秩父の山々はこれという特徴がなく、しかも複雑に重なり合っているので、遠くから眺めて、一々の山を指摘するのがむずかしい。そんな時私はまず第一に金峰山に眼をつける。この山も漠然と見ただけでは、特に他と区別するような三相は持っていないけれど、ただその頂上の五丈石(御像石)が目じるしになる。

:

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| クリスタルラインより金峰山を望む |

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

増富ラジウム温泉街 |

瑞牆山荘 |

大日山荘への登山道 |

大日岩からの眺望 |

砂払いノ頭 |

五丈岩より山頂を望む |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| Yahho!地図より |

■Zoom |

■Zoom |

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

後 記 (2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雨は降ったり止んだりで非常に不安定な状態である。雨と汗で体中びしょ濡れとなり、体温低下をおそれ、大日岩で雨具を取り出し着る。樹林帯の中をひたすら進む。11:20砂払ノ鼻着。ガイドブックでは、ここからの五丈岩、金峰山の素晴らしい眺めを紹介しているが、まったく見えず。残念!

視界の悪いな中、ひたすら山頂を目指す。雨に濡れた岩場、油断は禁物である。途中から山頂まで無数のシャクナゲが咲いていたが、写真の構図をいろいろ考えたが決められず、これも残念!

12:20五丈岩着。鳥居の後ろにかろうじて巨大な岩が見える。石盤で山々の方角を確認し、頭の中でイメージする。

山頂には、自分を含め、3パーティ。おのおの岩陰で昼食を取っていました。天候の回復も見込まれそうも無いので、昼食後、即下山をする。

視界の悪い中の登山となったが、尾根一面に咲いていたシャクナゲが見事であった。この時期、天気を見て再チャレンジしたい。 (2009.7.18)

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 富士見平から金峰山へ |

コース概要 |

| 日程 |

2009年7月18日 |

●初日 自宅(車) ⇒ 須玉(IC) ⇒ 瑞牆町営駐車場

瑞牆町営駐車場(7:00) → 富士見平小屋キャンプ場(7:50) → (テント設営)

富士見平小屋キャンプ場(8:30) → 大日小屋(9:45) → 大日岩 → 砂払ノ鼻(11:20) → 五丈岩(12:20) → 12:35▲金峰山(2595m)13:00 → 砂払ノ鼻(14:00) → 14:40大日岩15:00 → 大日小屋15:30 → (16:10)富士見平小屋キャンプ場 (泊) |

| 山名 |

金峰山 |

| 山域 |

奥秩父 |

| 入・下山地 |

瑞牆山荘/富士見小屋山荘 |

| メンバー |

単独 |

| メモ |

富士見小屋キャンプ場(泊) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Topへ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Back Back |

| Copyright (c) e-aruki Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁 (by

Xinku Yingxing) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|