|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Ver 3.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本の山に登る・山を歩く 日本の山に登る・山を歩く |

|

|

|

|

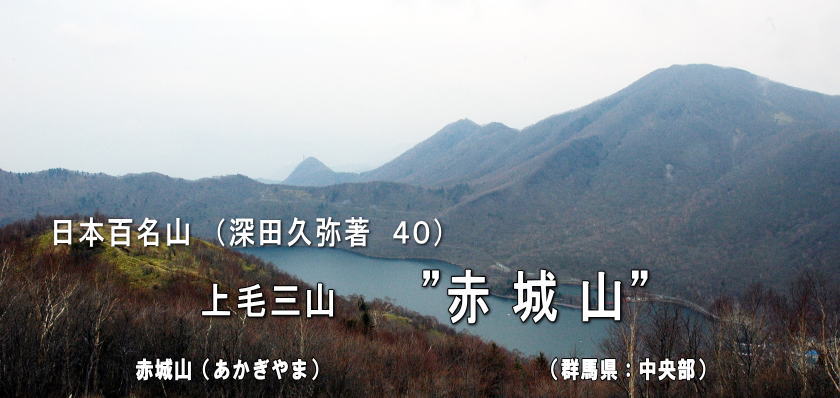

| 地蔵岳山頂より、大沼、黒檜山を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”赤城山(1,828m)” (群馬県:中央部) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

赤城山(あかぎやま)は、関東地方の北部、群馬県のほぼ中央に位置し、カルデラ及びカルデラ湖を持つ関東地方で有数の複式火山である。また、日本百名山、日本百景の一つにも選ばれている。「あかぎさん」と呼ばれることもある。中央のカルデラの周囲を、円頂をもつ1200−1800mの峰々が取り囲み、その外側、標高にして大体800m以下は広く緩やかな裾野の高原台地をなしている。カルデラ内の大沼の東岸、最高峰黒檜山の山麓にあたる場所に赤城神社があり、山麓各地に里宮があるほか、関東一円に末社が分布している。 (ウィキペディアより) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 赤城山とは |

|

|

| 最高峰の黒檜山(くろび-、1828m)をはじめ、駒ヶ岳(1685m)、地蔵岳(1674m)、長七郎山(ちょうしちろう-、1579m)、鍋割山(なべわりやま、1332m)などの山頂を持つ。赤城山は、その総称である。中央部のカルデラ内には、火山湖の大沼(おおぬま、おの)や覚満淵(かくまんぶち)、タフリングの小沼(こぬま、この)がある。 |

| |

地蔵岳より黒檜岳を望む |

大沼と赤城神社、地蔵岳を望む |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 地蔵岳より覚満淵を望む |

新坂平より地蔵岳山頂を望む |

タルミより黒檜山を望む |

鉄の階段 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

新坂平 〜 ”地蔵岳” 山頂へ |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

富士見温泉で赤城ビジターセンター行きバスに乗り換え、新坂平で下車をする。新坂平で荷造ろいし、地蔵岳に向けて出発。まもなく白く輝く白樺の林となり、風景を楽しみながら登る。一時間弱で地蔵岳山頂に到着。山頂はものすごく広く、赤城中継基地。ビックリするほどの電波塔が乱立している。

山頂の大沼よりに三角点が有り沢山の地蔵さんが並んでいる。お地蔵さんには立地が厳しいのか、頭がなくなっている。しかし見晴らしのよい場所に安置されているので安心である。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

| 地蔵岳山頂より黒檜山を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| 新坂平 |

新坂平からの登山道 |

赤城中継局(地蔵岳山頂の鉄塔群) |

山頂の地蔵さん達 |

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”地蔵岳” 〜 大沼 〜 ”駒ヶ岳”へ |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 鉄梯子 |

駒ケ岳山頂 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

赤城山のいわれ |

|

|

|

|

|

|

|

|

日光男体山の北西麓の戦場ヶ原には、男体山の神と赤城山の神がそれぞれ大蛇と大ムカデになって戦い、男体山の神が勝利をおさめた、という伝説がある。赤城山の北にある老神温泉の地名は、このとき落ち延びた神が追われてやってきたことに由来するといわれ、「アカギ」という山名も神が流した血で赤く染まったことから「赤き」が転じたという説もある。

また、戦場ヶ原で負けた赤城山の神は老神温泉で傷を癒した後に男体山の神を追い返したという。 (ウィキペディアより)) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

赤城山最高峰 ”黒檜山” 山頂 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

黒檜山山頂はあいにくのガスで眺望がすこぶる悪い、女子高のWV部20人位の団体が昼食をとっており、にぎやかである。おそろいの革の登山靴とスパッツ、ポリタンク、ザックはキスリングと親しみの持てる装備服装であった。

昼食後、展望台方面へ行ってみる。谷沿いにはところどころに残雪が残り、山頂には無数のつつじが生えている。まだ木々は黒ずみ春はこれからであるが、満開のころは相当な規模での花となり、相当綺麗であることがうかがえる。時期を選んでまた来ないといけないなと思いました。

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

黒檜山山頂

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

黒檜山の山頂まわり |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 黒檜山大神(御黒檜大神)) |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上毛三山と呼ばれ親しまれている山 |

|

|

|

|

|

|

|

赤城山は、榛名山、妙義山と合わせて「上毛三山」の一つに数えられ、裾野に向かって充分に延びた稜線は美しく、群馬県を代表する名山である。「赤城山」という名の山はなく、主峰の黒檜山をはじめとした幾つかの峰を総称して赤城山と呼ぶ。群馬県のほぼ中央に位置し、足尾山地が関東平野に向かって押し出そうとする所に噴出した火山である。中央火口丘の地蔵岳を外輪山が取り囲むという形の二重式成層火山であり、火口原湖の大沼(おの)と火口湖の小沼(この)がある。車で簡単にアプローチでき、登山のみならず種々の楽しみ方が可能な親しみ深い山でもある。 (MAPPLE山と高原地図HPより) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 黒檜山山頂からの風景 |

花には早かった、山頂のつつじ群 |

黒檜山山頂からの風景 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大沼に浮かぶ ”赤城神社” |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

< 赤城神社 HP「山の信仰」より抜粋>

赤山城頂、大沼の畔に鎮座する赤城神社は、主祭神に赤城大明神(赤城大神)赤城山と湖の神様を、お祀りする神社です。

清らかな頂から流れ出る水は、生き物に命を与え、田畑の稔りをもたらします。また、勇壮なる山なみは力強さを、四季折々の景色は、優しさと美しさ表し、古来、人々の守護神として祀られてまいりました。

:

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

深山バス停へ途中の渓流 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

”赤城山” 案内 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【日本百名山 深田久弥著 「40 赤城山」より】

山には、きびしさをもって我々に対するものと、暖かく我々を包容してくれるものと、二種類ある。赤城山はその後者のよい代表である。

赤城ほど人に親しまれてきた山も少ない。と言っても、宗教とか信仰とかの古くさい日本的の山ではなく、高原と湖と牧場の洋画的風景が近代人の嗜好に応じたのであろう。

:

赤城は、登山というより逍遥(しょうよう)という言葉のあたる、大きなプレイ・グラウンドであって、その中心は、山上の火口湖の大沼である。それをめぐって、黒桧山、地蔵岳、鈴ヶ岳の三つが、鼎(かなえ)の形に立っている。黒桧山が最高と言っても、湖畔から二時間とかからずその頂上に立つことが出来る。頂は草原で眺望はすばらしい。

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 赤城神社 |

大沼湖畔でキャンプする家族 |

黒檜山山頂にて |

道路脇に咲いていた水芭蕉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 昼食はカップ麺 |

|

車止め |

赤城神社 |

駒ケ岳山頂の道標 |

深山バス停までの長い道路 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| Yahho!地図より |

■Zoom |

■Zoom |

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

後 記 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

赤城山へは、昔会社の山荘があり、ゴールデンウィークには、家族連れで何度も訪れていました。山登りとしては、今回初めてです。やはり、マイカーでないと行動に相当制約のある場所であることがわかりました。今回は新坂平までバスを利用し、地蔵岳→駒ケ岳登山口→駒ケ岳→黒檜山→黒檜山登山口→沼尻→出張峠→鈴ヶ岳登山口→深山バス停 の予定で訪れましたが、黒檜山山頂でポッカポカの陽気の中、昼食に思いのほか時間を使い、下山はバス時間との戦いになってしまいました。偶然にも山菜取りにきていた家族づれに鈴ヶ岳登山口で「乗っていきませんか」と声をかけられ、渋川駅まで送ってもらい最後を締めることができました。車は山好きの家族で尾瀬の話、皇海山の話をし、楽しい時間を過ごすことができました。どうもありがとうございました。 (2009.5.5)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【コース概要】

前橋駅 7:32(バス) ⇒ 富士見温泉8:41乗換(バス) ⇒ 新坂平8:55 → △地蔵岳(1673m)9:40 → 大沼 → 駒ケ岳登山口10:53 → 分岐11:35 → △駒ケ岳(1360m)12:00 → ▲黒檜山(1827m)12:50 ・ (昼食)13:50 → 大沼14:45 → ○○15:40 → ○○登山口16:15 ・(車同乗)16:15 ⇒ 渋川駅16:50

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Topへ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Back Back |

| Copyright (c) e-aruki Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁 (by

Xinku Yingxing) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|